原标题:

我市聚焦企业急难愁盼,以改革破题,用机制护航——

集成式帮扶 企业经营更有舒适度

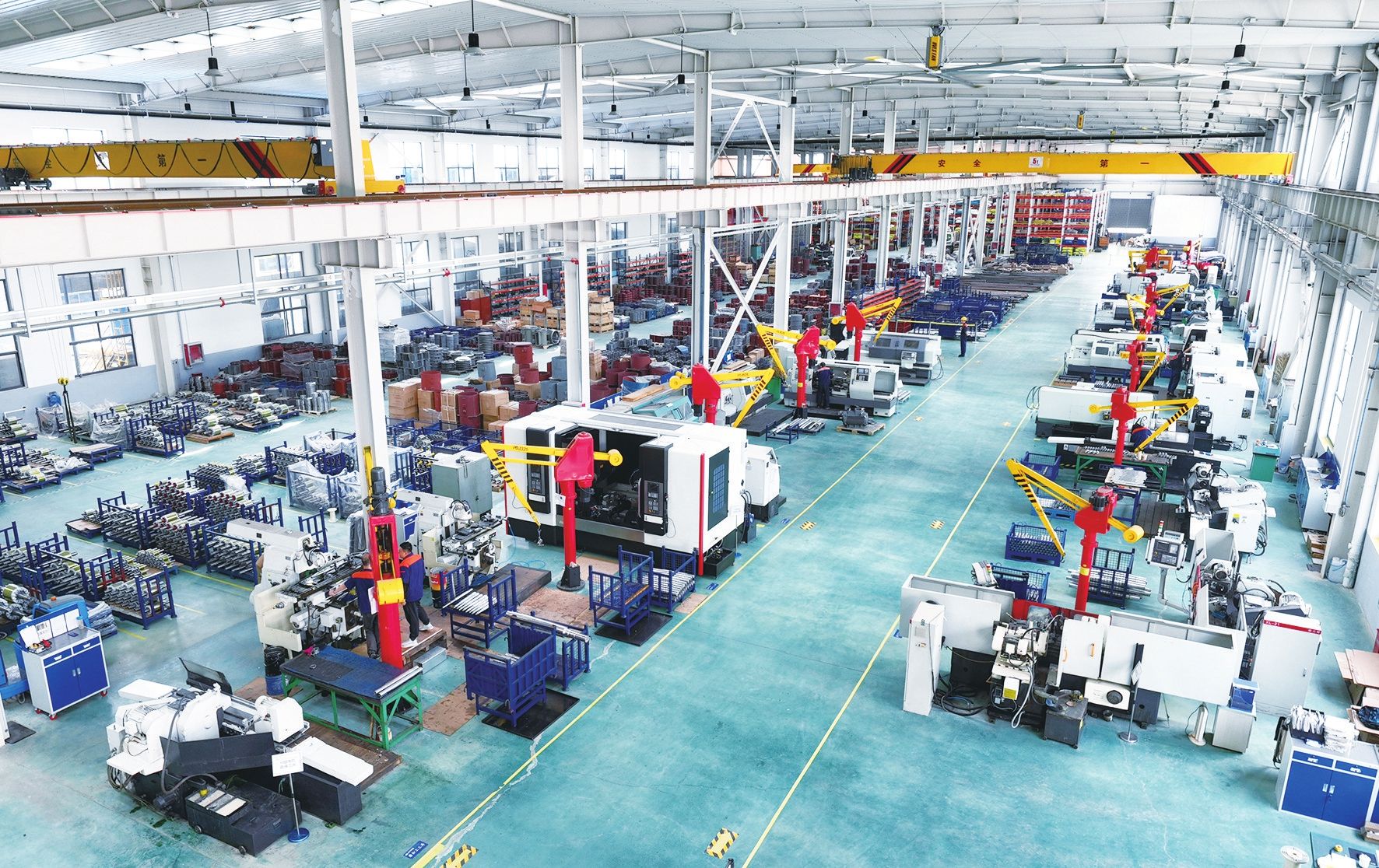

在集成式帮扶助力下,恒力电机实现高质量发展。记者路龙帅 摄

德州新闻网讯 记者唐晓颖 通讯员李禄超 苗世彬 刘霞

“企业计划新上项目,但融资缺少抵押物怎么办?”“我们需要制冷方面的人才,是否有渠道对接?”“企业今年想申报省级绿色工厂,如何规范材料提报?”4月11日,我市首期“企业接待日”活动在夏津县开展,市工信局局长孙洪魁带领11个科室负责人上门问需,走访8家骨干企业,详细了解经营情况,并集中召开座谈会交流沟通,收集到融资、人才、政策争取等诉求22个。

“对企业提出的诉求,相关科室均已当场‘把脉开方’,定制了个性化解决方案。会后我们将安排专人跟进,推进问题闭环解决,确保事事有回音、件件有着落。”孙洪魁的承诺让企业负责人吃下了“定心丸”。

创新机制 闭环管理

服务企业全生命周期

全市深化改革优化营商环境工作推进会议提出,要“健全助企帮扶机制”。全市工信系统闻令而动,以系统、有解思维整合资源,创新建立集成式纾困助企帮扶机制,服务企业全生命周期。

“我们把这个机制命名为‘16131’纾困助企帮扶机制,像精密运转的齿轮组,每个环节都紧扣企业需求。”孙洪魁介绍,16个产业发展秘书处化身“前沿哨兵”,深入企业走访调研,及时收集企业诉求及难题;1个市纾困助企综合服务中心作为“中枢大脑”,将收集的问题分类标注,形成“收集—交办—督导—反馈”的一站式服务闭环;3级办理流程让问题各归其位,属地能办的马上办、跨部门协作的联动办、需要市级统筹的专题办;建立1个“工信+”协调机制,联合财政、人社、自然资源等24个部门,让融资、土地、人才等困扰企业的难题有了“专业诊疗团”。

企业的需求在哪里,服务的触角就延伸到哪里。市工信局坚持问题导向,将纾困助企工作常态化,将企业个性化诉求划分为3类:对依据现有政策能解决办理的A类问题,归口能办快办;需要联合其他部门或报送市政府提级解决的较复杂的B类问题,以联合有关部门召开专题会议或给市领导呈报办理建议的形式,全力应办尽办;对依据现有政策一时难办理的C类问题,及时向企业解释说明。对企业共性问题,则由市纾困助企综合服务中心深入调研后,制定或完善政策,择机再办,实现企业诉求闭环解决。

招工难、引才难是制约企业健康发展的难题之一。市工信局联合市人社局、市人才集团、德州职业技术学院,不定期举办人才供需对接交流会,帮助21家企业解决人才问题,招引高端人才及技术工人200余人。联合德州学院开展校企融合活动,为中小企业配备15名优秀“博士伙伴”,推动校企全方位、高层次合作。

要素保障 精准滴灌

破解“成长中的烦恼”

4月7日,山东鑫瑞娜家纺股份有限公司车间内,生产线满负荷转运,工人们争分夺秒为泰国客户赶制订单。鑫瑞娜公司是夏津县一家专注于高端纯棉家纺研发生产的企业,随着自身规模日益壮大,企业迫切需要开拓海外市场。

“市县两级工信部门得知公司需求后,深入分析了我们产品的技术优势,制定了一对一帮扶计划,全力支持企业开拓东南亚市场。今年1月促成了我们与菲律宾SOMAGO国际控股达成合作,一季度出口订单同比增长20%;3月带领我们参加了中国国际纱线博览会,现场促成与韩国客户的采购合作。”公司董事长贺杰高兴地说。

市场开拓是企业持续发展的关键动力。我市打造“好品德州”品牌,深入实施“三品”行动,对38家国家级专精特新“小巨人”企业的优秀产品、先进工艺集中推介。鼓励企业成立行业销售联盟,梳理配套产品,打包销售、抱团抢订单。机制化推进“百企下南洋”活动,通过高层会晤、企业拜访、高端经贸会议等形式,为企业拓展海外市场搭建桥梁。今年以来,已成功举办中国(德州)东南亚供应链经贸对接活动,组织120余家企业现场推介产品,开展分组对接交流。

“没想到上周走访提出的资金需求,这周就有银行带着定制化方案上门了!太感谢你们了。”4月3日,山东新鲁星电缆有限公司董事长王秀珍打电话给市工信局金融协调服务科科长王蕾,分享这一好消息。3月26日,市工信局到新鲁星公司开展一对一走访,了解到企业因开拓新市场急需融资1000万元。他们迅速启动“工信+”协调机制,向几家银行介绍了企业发展现状及融资需求,为银企对接搭建平台。“政府搭台、银行唱戏、企业受益,这场及时的‘春雨’让我们在抢占市场先机的赛道上更有底气。”王秀珍说。

为破解企业融资难,我市开展系列政银企对接活动,推动企业融资需求直达金融机构。建立工信企业金融服务沟通机制,多部门定期研究解决融资难题的新路径、新办法,推动更多金融资源向实体经济倾斜,已帮助42家企业融资8.1亿元,极大增强了企业投资发展信心。

科技引领 数字赋能

激活企业发展内生动力

德州恒力电机有限责任公司专注于电机与电气设备制造,谈及政府对企业的帮扶,公司副总经理刘宝芳感慨良多:“我们在转型关键期曾面临核心技术突破难、高端人才储备不足等瓶颈,多亏了工信部门全力护航,企业实现了高质量发展。”

业务骨干进企悉心指导,企业建成市级“一企一技术”研发中心;积极牵线搭桥,引入泰山产业领军人才率志君团队,攻克了船用电机卡脖子技术;努力向上争取政策支持,企业获得各类支持资金600余万元……在市工信局助企举措的呵护下,恒力电机不仅船用起重电机国内市场占有率突破75%,还荣获国家级专精特新“小巨人”企业、单项冠军、国家质量标杆企业等称号。

针对中小企业提升科技创新能力的需求,我市搭建高水平创新平台,充分发挥57家省级“一企一技术”研发中心作用,加快科技成果转化。引导企业与高校院所科研机构开展产学研合作,建立国家、省、市三级人才梯次引进培育体系。组建中小企业专家服务团,逐企逐项开展指导服务,完成对314家创新型、264家省级专精特新等种子企业梳理诊断,帮助企业补足创新短板。

数字化是企业发展的必然趋势。“去年参加行业数字化转型交流会,很多同行在数字化方面的成就让我们大为震撼。在活动现场,公司与西北工业大学张振明教授团队达成合作,目前已构建起涵盖研发设计、生产制造、质量管控等环节的数字化工艺体系。”德州大陆架石油工程技术有限公司信息化主管段风海介绍。

我市实施制造业数字化转型三年行动计划,组织优秀服务商开展免费诊断,降低企业转型成本;分行业召开数字化转型交流会,发布典型案例,培育省级以上转型试点示范企业。截至目前,已服务企业超2000家,引领1800余家企业实施数字化转型。

“纾困助企不能头痛医头、脚痛医脚,要建立完善的全流程、全要素帮扶体系。下一步,我们将持续完善‘问题导向、精准施策、全程服务’的集成式帮扶机制,破解企业发展堵点,全力以赴让企业经营更有舒适度。”孙洪魁表示。